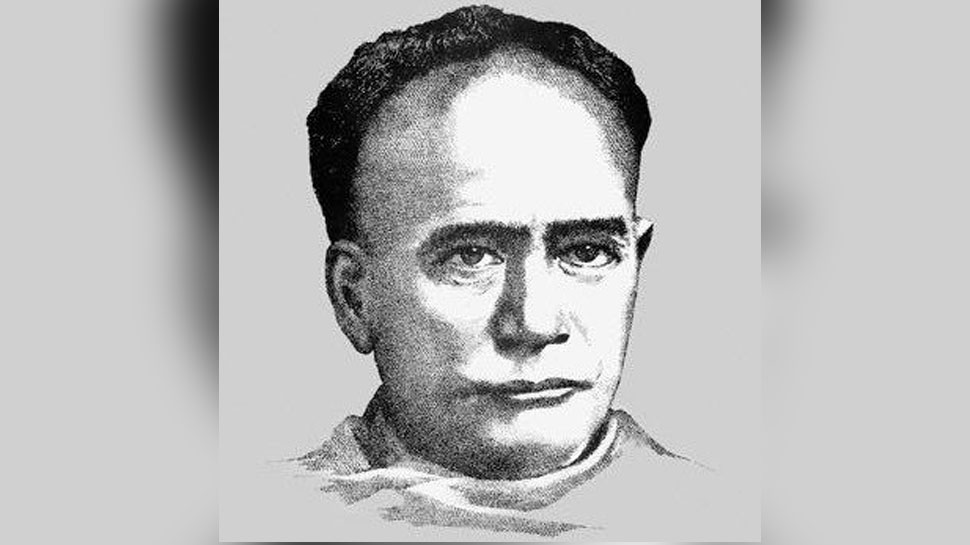

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(৩০)

বিদ্যাসাগরের কর্মপরিধি

ভারতবর্ষের অকল্পনীয় দুরবস্থা দেখে, তা থেকে দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বলেছিলেন, ‘‘যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।” এই অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতেই তখন বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ধর্মীয় শাস্ত্রশাসনের জমাট অন্ধকার দূর করে আধুনিক শিক্ষার আলো ভারতীয় সমাজের সর্বত্র জ্বালাবার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই বিদ্যাসাগর গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক মানব সমাজের অগ্রগতির উৎস কোথায়। ধর্মীয় অন্ধতার বশবর্তী হয়ে মানুষের উপর মানুষের দমনপীড়ন বন্ধ না হলে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না কিছুতেই। তাই তিনি বললেন, ‘‘ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবে না।” (সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)। এখানে বিদ্যাসাগরের শব্দপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। তিনি বলছেন, ‘ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক’। তিনি ‘হিন্দু’ বা ‘ব্রাহ্মণ’ বলেননি। দ্বিতীয়ত, ‘সমূলে উন্মূলন’ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য। ‘সমূলে উন্মূলন’ অর্থাৎ, পুরোপুরি উচ্ছেদ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অন্য বক্তব্য, ‘‘পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া, সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভালো হয়।”

এ কথা লেখা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিস্পৃহ। জীবনের কোনও অবস্থাতেই তিনি ধর্মের আশ্রয় নেননি। তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ যে নিম্নবর্ণে মানুষদের অচ্ছুৎ করে রেখেছিল বিদ্যাসাগর তাদের কথা ভেবেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘এদেশের নিম্নশ্রেণির গতি না ফিরিলে দেশের গতি ফিরিবে না।” তাই, তিনি তাদের নিছক সেবা করেননি। নিম্নবর্ণের অসহায় বৃদ্ধ মহিলার রুক্ষ্ম চুলে তিনি নিজে হাতে তেল মাখিয়ে দিয়ে বাস্তবে এক মহতী আন্দোলনের সূচনা করেছেন। সমাজের নীচুতলার মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম দরদবোধ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি অকাতরে ভালবেসেছেন। যেখানে সম্ভব হয়েছে তাদের জন্য স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন এবং নিজের টাকা দিয়ে সেগুলোর খরচখরচা সমস্ত বহন করেছেন।

সেই যুগে দাঁড়িয়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের আজীবনের লড়াই কি শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কথা ভেবে? এই অমানবিক প্রথার শিকার কি নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল না? এর শিকার কি মুসলিমরা ছিল না? এই নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্তে্রর উদ্ধৃতি দিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজপতিদের মুখ বন্ধ করার জন্য। কারণ, প্রধান বাধা হিসাবে তারাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এই অংশে ধাক্কা দেওয়া ছিল অত্যন্ত জরুরি। কারণ, আর্থিক সঙ্গতি থাকায় মধ্যবিত্তরা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নিতে পারে। সমাজ সম্পর্কে তাদের মতামত জনসমাজকে প্রভাবিত করে। কিন্তু নিছক শাস্ত্রীয় যুক্তি তাঁর লড়াইয়ের ভিত্তি ছিল না। সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লড়াই করার প্রশ্নে সচেতন ভাবেই শাস্ত্রকে তিনি মূল ভিত্তি করেননি। কারণ, সমস্যাটা শুধু হিন্দুদের ছিল না। লড়াইয়ে তাঁর ভিত্তি ছিল বিজ্ঞান– শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব। সেই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই বিদ্যাসাগর মানুষের হৃদয়ের দরবারে আবেদন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ‘‘মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য, বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদেশীয় (লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগর ‘হিন্দুদিগের’ বলেননি।) বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, … কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এইজন্যই অস্মদেশে দাম্পত্য নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায়দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণীয় ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।” এছাড়া, বিবাহের বয়স নির্ধারণেও তিনি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞান নিয়ে যুক্তি তোলেন।

বিধবাবিবাহের সমস্যা মুসলিম সমাজে ছিল না। মূলত হিন্দুসমাজকেই তা বিপন্ন করে রেখেছিল। যদিও, নিম্নবর্ণের নারীর বিধবাবিবাহ বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের লড়াইয়ের মূল ভিত্তি ছিল ধর্মনিস্পৃহ মানবতা। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অপরিসীম সাহসিকতা এবং মুক্ত মনের সাথে মানবতার দরবারে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘‘বিধবা হওয়া মাত্রই নারীর দেহ পাষাণবৎ হইয়া যায় না।” দেশে দেশে যুগ যুগ ধরে অবদমিত নারীর মানবাধিকার নিয়ে তাঁর আগে আর কে এভাবে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন? তা ছাড়াও, ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধবাবিবাহ বন্ধ রাখার ফলে সমাজে কী ব্যাপক পরিমাণে ব্যাভিচার ও কন্যাভ্রূণ হত্যা বাড়ছে সেই দিকে বিদ্যাসাগর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এটা পুরোপুরি সামাজিক সমস্যার ব্যাপার, এর সাথে ধর্মের বা জাতপাতের কোনও যোগ নেই– বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল এটাই।

বহুবিবাহ কু-প্রথার মারাত্মক প্রভাব গোটা দেশেই ছিল। এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্তে্রর আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, সে-সময়ে প্রবলভাবে যুক্তি তোলা হয়েছিল যে, বহুবিবাহ বন্ধ করলে হিন্দু ধর্ম উচ্ছন্নে যাবে। এই অসত্য প্রচারের বিরোধিতা করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বই লিখেছিলেন। নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রীতিমতো সমীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছিলেন, ‘‘বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকাতে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে, বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য অংশে তত নয়, এবং বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেরূপ দোষ বা অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না।” কিন্তু বহু বিবাহ প্রথা রদ করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান ভিত্তি হিসাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ‘‘যাঁহারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রী জাতির দুরবস্থা বিমোচন ও সমাজের দোষ সংশোধন ভিন্ন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই।” লক্ষণীয়, তিনি ‘হিন্দু রমণীর’ বলেননি, বলেছেন ‘স্ত্রী জাতির’। সহবাস সম্মতি আইন প্রসঙ্গেও বিদ্যাসাগরের যুক্তিধারা ছিল সম্পূর্ণ শারীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক, কোনও ধর্মীয় ব্যাপার ছিল না।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা-ই করেছিলেন। বরং ধর্মের প্রশ্ন যাতে সামনে না আসে সেজন্য বিদ্যাসাগর লিখিতরূপে বলেছিলেন, ‘‘শিক্ষার্থীদের ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কোনও অনধিকার চর্চা করা শিক্ষকদের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।” এর দ্বারা তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ জাতপাত নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকারের পথেই এগিয়েছেন, যা সে-সময়ের রীতি ছিল না। শিক্ষা এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়টা সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচা অনুসারে সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই আবদ্ধ ছিল। এই বাস্তবতাকে বিবেচনার বাইরে রাখলে বিদ্যাসাগরের যথার্থ মূল্যায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ কথা ঠিক যে, বিদ্যাসাগর সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেননি। সে সময় অন্য কে-ই বা তা করেছিলেন? এই বাস্তবতাটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, সেটা সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ ছিল না। সেটা ছিল বহু যুগের অন্ধকার কাটিয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার, মানুষের মনন গড়ে তোলার যুগ। সেখানেই বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। তিনি নতুন মানুষ গড়ার ব্যবস্থা না করলে পরবর্তীকালে যে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেটার ক্ষেত্রে আরও দেরি হত। রাজনীতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত খুব বেশি জানা যায় না। তবুও কিছু কিছু ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মূলত সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী হওয়া সত্তে্বও ‘রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অনীহা ছিল’ এ কথা ঠিক নয়। জানা যায়, কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষপর্যন্ত যদি দরকার হয় তবে তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে? কথাটা শুনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

বিদেশি প্রশাসনের বিরুদ্ধে সম্ভবত এদেশের প্রথম ছাত্র আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যাসাগরই করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধর্মগুরু বলে পরিচিত বিজয়কৃষiর গোস্বামী তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। সাহেব প্রিন্সিপ্যাল একদিন ভারতীয়দের সম্পর্কে অসম্মানসূচক মন্তব্য করায় ছাত্ররা ক্লাস বয়কট শুরু করে। বিব্রত ইংরেজ শাসকরা বিদ্যাসাগরকে বিষয়টা মীমাংসার ভার দেন। ধর্মঘটি ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিজয়কৃষ্ণর গোস্বামী বিদ্যাসাগরকে অপমানের বিষয় জানান। সমস্ত শুনে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। আন্দোলনরত ছাত্রদের বৃত্তির টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি নিজে মাসের পর মাস বৃত্তির টাকা যোগান দেন। পরে প্রিন্সিপাল দুঃখ প্রকাশ করলে ছাত্ররা আন্দোলন প্রত্যাহার করে।

১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পাশ করে ভারতে এসে সরকারি চাকরি গ্রহণ করে সিলেটের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রাজরোষে পড়েন। বিদেশি শাসকেরা তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় সরকারি প্রতিক্রিয়ার কোনো পরোয়া না করে বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরি দিয়েছিলেন।

নিজে সরাসরি যুক্ত না হলেও রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, ‘‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, …অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। …যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন এতৎদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।”

স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, ‘‘কোন শিক্ষিত বাঙালী তৎকালে স্বাধীনতার মতবাদের আন্দোলন না করিত? বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুদের এই মতানুযায়ী কার্য করিতে বলিতেন। …মেদিনীপুরের একটি স্কুলের একজন অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুও আমাকে… বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুদের বলিতেন, ‘তোমাদের আর উপায় নেই। জঙ্গলে গিয়া পল্টন তৈয়ার কর। তিনি সময় সময় এত গরমভাবে কথা বলিতেন যে, বন্ধুরা তাঁহার ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া দিতেন।” ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘নীলদর্পণ’ নাটকের প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর। অত্যাচারি নীলকর মিঃ উডের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। রাগে বিদ্যাসাগর তার দিকে নিজের জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর কোনও ধর্মের নন, কোনও গোষ্ঠীর নন। তিনি ধর্মনিস্পৃহ মানবতাবাদের প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কর্মপরিধি কোনও সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। তাঁর সমকালেই গোটা দেশে তিনি চিন্তার জগতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ একটি করে আন্দোলনের সূচনা করেছে। তাঁর ঐতিহাসিক লড়াইকে অন্তত কিছুটা অনুধাবন করতে পারলে একুশ শতকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হতে পারে। (চলবে)