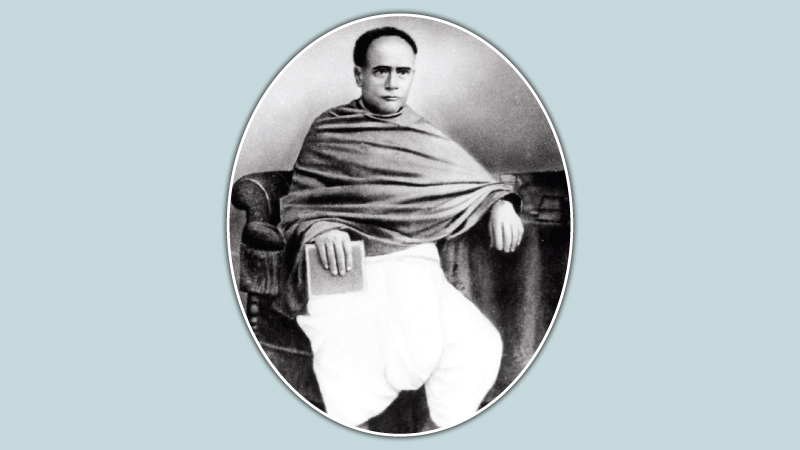

(ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়৷ সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য৷)

শৈশব ও ছাত্রজীবন

রামজয় তর্কভূষণ হন হন করে হেঁটে চলেছেন৷ প্রথম নাতি হয়েছে৷ ভীষণ খুশি তিনি৷ খবরটা তাড়াতাড়ি ছেলেকে দিতে হবে৷ ছেলে তখন কুমোরগঞ্জের হাটে গিয়েছে৷ পথেই দেখা হয়ে গেল৷ আনন্দের সঙ্গে নাতি হওয়ার খবর ছেলেকে দিলেন৷

দিনটা ছিল ইংরেজি ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর৷ মেদিনীপুর জেলার (তৎকালীন হুগলি জেলার) অখ্যাত গ্রাম বীরসিংহের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হল৷ পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন দরিদ্র কিন্তু মহৎ, অকুতোভয় ও চরিত্রবান ব্যক্তি৷ তাঁর বড় ছেলে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিকার প্রয়োজনে সামান্য ইংরেজি শিখে কলকাতায় মাসিক দু’টাকা বেতনে কাজ করতেন৷ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র৷ পরবর্তীকালে এই শিশুই ‘বিদ্যাসাগর’ নামে ভারত বিখ্যাত হন৷

মা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদার আদর–যত্নে শিশু ঈশ্বর পাঁচ বছরের হলেন৷ গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল তাঁকে৷ পড়াশোনায় খুবই আগ্রহ থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন প্রচণ্ড দুরন্ত৷ স্কুলে যাওয়ার পথে চুপি চুপি লোকের বাগানের ফল খেয়ে চলে আসতেন, ধানখেতের শিষ ছিঁড়ে চিবোতেন, গাছপালা নষ্ট করে দিতেন৷ এরকম নিত্য–নতুন অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত৷ প্রতিদিন গুরুমশায়ের কাছে ঈশ্বরের নামে অভিযোগ আসত৷ লেখাপড়ায় সকলের চেয়ে ভাল ও মনোযোগী বলে গুরুমশায় তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন৷ ঈশ্বরের হাতের লেখাও খুব সুন্দর৷ এমন ছেলের দুরন্তপনায় গুরুমশায় রাগ করতে পারতেন না৷ আট বছর বয়সেই পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল ঈশ্বরের৷ ঠাকুরদাসকে ডেকে পাঠিয়ে কালীকান্ত বললেন– পাঠশালার পড়া ঈশ্বরের শেষ হয়েছে৷ ওকে আপনি কলকাতায় নিয়ে যান৷ সেখানে ইংরেজি শেখালে ভবিষ্যতে ভাল হবে৷

ঠাকুরদাস ঠিক করলেন, ঈশ্বরকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে যাবেন৷ ওই টুকু ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে শুনে মা–ঠাকুরমা কান্নাকাটি করতে লাগলেন৷ তাঁদের স্নেহ ছাড়া ঈশ্বর কীভাবে কলকাতায় থাকবে৷ কিন্তু কলকাতা ছাড়া গ্রামে লেখাপড়া করার সুযোগ নেই৷ তাই যাওয়ার দিন স্থির হয়ে গেল৷ তখনকার দিনে আজকের মতো যানবাহন ছিল না৷ পায়ে হেঁটেই কলকাতা যেতে হত৷ এতটা পথ বালকের পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়৷ তাই আনন্দরাম গুটিকেও সঙ্গে নিলেন৷ এ ছাড়া চললেন গুরুমশায় কালীকান্ত৷

কখনও আনন্দরামের কাঁধে, কখনও পিতার কাঁধে, কখনও বা পায়ে হেঁটে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় চললেন৷ একদিনে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রথমদিন মামার বাড়ি পাতুলগ্রামে সবাই বিশ্রাম নিলেন, পরদিন কিছুদূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার পরের দিন শালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠলেন৷ রাস্তায় উঠেই ঈশ্বর লক্ষ করলেন কিছুদূর অন্তর বাটনাবাটা শিলের মতো এক একটি পাথর বসানো৷

ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন– ‘বাবা, বাটনাবাটা ওই শিলগুলো কেন রাস্তায় পোঁতা আছে’? ঠাকুরদাস হেসে বললেন–‘ওগুলো শিল নয়, ওগুলোকে বলে মাইলস্টোন’

–‘মাইলস্টোন কী বাবা’? –‘মাইলস্টোন’ হল একটি ইংরেজি কথা৷ এক মাইল হল আধ ক্রোশ রাস্তার সমান, স্টোন মানে পাথর৷ প্রতি এক মাইল অন্তর এরকম একটি করে পাথর বসানো আছে৷ এটির গায়ে লেখা আছে ইংরেজিতে উনিশ, অর্থাৎ এখান থেকে কলকাতা উনিশ মাইল দূর’৷ একেবারে শেষ পাথরটায় লেখা আছে ‘এক’৷ এগুলি ইংরেজি সংখ্যা৷ পাথরে হাত দিয়ে ঈশ্বর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন–এটি কি এক, আর এটা নয়’? বাবা বললেন –‘হ্যাঁ’৷

ইংরেজি সংখ্যা ঈশ্বরচন্দ্র আগে শেখেননি, ঠিক করলেন পথে যেতে যেতে ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলবেন৷

প্রত্যেকটি মাইলস্টোনের সংখ্যা মনোযোগ দিয়ে দেখে দশ নম্বর মাইলস্টোনের কাছে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বাবাকে বললেন– ‘বাবা, আমি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেছি’৷

ঠাকুরদাস একটু অবাক হলেন, বললেন– ‘পরীক্ষা করব, কেমন শিখেছ৷ ন’ নম্বর পাথর দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– এটা কত’?

ঈশ্বর উত্তর দিলেন– এটা নয়৷

আট নম্বর পাথর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– এটা কত?

ঈশ্বরের উত্তর– এটা আট৷

সাত নম্বর পাথরের সংখ্যাও ঠিক বললেন ঈশ্বর৷ বাবা ভাবলেন ছেলে হয়তো চালাকি করছে৷ দশের আগে নয়, নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত, এটা তো ঈশ্বর বাংলা সংখ্যায় শিখেছে তাই বোধ হয় বলে যাচ্ছে৷ ইংরেজি অঙ্ক হয়তো শেখা হয়নি৷ তাই ছ নম্বর পাথরটি ঈশ্বরকে অন্যমনস্ক করে না দেখিয়ে পাঁচ নম্বর পাথর দেখিয়ে ঠাকুরদাস ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন– এটা কত নম্বর বল দেখি?

ঈশ্বর একটু দেখে বললেন, বাবা এটা ছয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখে রেখেছে৷

ঠাকুরদাস এবং গুরুমশায় কালীকান্ত খুব খুশি হলেন৷ গুরুমশায় ঈশ্বরের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করে ঠাকুরদাসকে বললেন, –ঈশ্বরের পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থা করবেন৷ বেঁচে থাকলে ও মানুষের মতো মানুষ হবে৷’

ঠাকুরদাস কাজ করতেন রামসুন্দর মল্লিকের দোকানে৷ রামসুন্দরের লোহা পিতলের দোকান৷ যারা ধারে মাল কিনতেন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনা ছিল ঠাকুরদাসের কাজ৷ বড়বাজারের দয়েহাটায় ভগবতী চরণ সিংহের একমাত্র ছেলে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে থাকতেন তিনি৷ নিজহাতে রান্না করে খেতেন৷ পুত্রকে রেখে ঠাকুরদাস কাজে চলে যান৷ মা–ঠাকুরমার জন্য ঈশ্বরের মন খারাপ করে, চোখে জল এসে যায়, কিন্তু সিংহ পরিবারের সকলের ভালবাসায় ও আদর যত্নে ঈশ্বর ধীরে ধীরে তাঁদের অভাব ভুলে যেতে থাকে৷

ঈশ্বরচন্দ্র জগদ্দুর্লভ সিংহকে দাদা, তার বড়বোনকে বড়দিদি ও ছোটবোনকে ছোড়দিদি বলে ডাকতেন৷ রাইমণি ছিলেন তাঁর ছোড়দিদি৷ রাইমণি বিধবা৷ তাঁর একমাত্র ছেলে গোপাল ছিল ঈশ্বরের সমবয়সী৷ গোপালকে নিয়ে তিনি বাবার বাড়িতেই থাকতেন৷ তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহময়ী৷ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর স্নেহ ও আদর যত্ন গোপালের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না৷ ঈশ্বর একটু অসুস্থ হলে রাইমণি তাঁর কাছে সারাক্ষণ বসে থাকেন, যত্ন করেন৷ বালক ঈশ্বরকে জামা–কাপড় পরিয়ে দেওয়া, স্নান–খাওয়ার দিকে নজর রাখা সবই রাইমণি নিজের ছেলের মতোই করতেন৷ ঈশ্বরের যাতে কোনও কষ্ট না হয়, এতটুকু অনাদরে অবহেলায় বালকের মন যাতে গুমরে না ওঠে, সেদিকে রাইমণি সবসময়ে সচেতন থাকতেন৷ বালক ঈশ্বরও ‘ছোড়দিদির’ কাছেই সবসময় ছুটে যেতেন৷

রাইমণির স্নেহ, মা–ঠাকুরমার অভাব পূরণ করেছিল৷ পরের বাড়িতে আশ্রিত, এ কথা কোনওদিনই ঈশ্বর ভাবতে পারতেন না৷ রাইমণি তাঁর জীবনে এত ছাপ ফেলেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে ‘আত্মচরিত’–এ তিনি লিখেছেন–‘আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন, … যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ওই সমস্ত সদগুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূ–মণ্ডলে নাই’৷

ছেলেবেলায় শুধু মা বা রাইমণি নয়, আরও বহু স্নেহময়ী নারীর চরিত্র তাঁর শিশুমনে নারীকে বিরাট মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল৷ বাবার মুখ থেকে শুনেছিলেন তিনি কলকাতায় এক পরিচিত বাড়িতে থেকে প্রতিদিন রাতে ইংরেজি শিখতেন৷ রাতে কোনওদিনই তাঁর খাওয়া জুটত না৷ একদিন খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঠাকুরদাস রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক বিধবার মুড়ি মুড়কির দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন৷ স্ত্রীলোকটি ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন– বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঠাকুরদাস খাওয়ার জল চাইলে স্ত্রীলোকটি শুধু জল না দিয়ে কিছু মুড়কি ও জল দিলেন৷ ঠাকুরদাসের খাওয়ার তাড়া দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– আজ বুঝি তোমার কিছু খাওয়া হয়নি বাবাঠাকুর?

ঠাকুরদাস বললেন, – না মা, এখনও কিছু খাইনি৷

– দাঁড়াও বাবাঠাকুর, একটু দাঁড়াও, জল খেও না, বলে তিনি পাশের এক দোকান থেকে কিছু দই কিনে এনে আরও কিছু মুড়কি দিয়ে ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলার করালেন৷ বলে দিলেন যেদিন খাওয়া জুটবে না সেদিন যেন সে এখানে এসে পেট ভরে খেয়ে যায়৷

এই ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্রের মনে খুবই ছাপ ফেলেছিল এবং স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা খুবই বেড়ে গিয়েছিল৷ পরবর্তীকালে ‘আত্মচরিত’–এ তিনি লিখেছিলেন–‘এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে ঠাকুরদাসের উপর কখনওই এরূপ দয়া প্রদর্শন করিতেন না’৷

এই কথার মধ্যে নারীজাতির প্রতি তাঁর আবেগ ও শ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল তা বোঝা যায়৷ পরবর্তী জীবনে নারীর দুঃখ দূর করতে তিনি যে প্রাণপণে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, এই আবেগ ও শ্রদ্ধা তার একটি অন্যতম কারণ ছিল৷

সিংহ পরিবারের সকলের ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতার জীবন শুরু হল৷ ন’বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র৷ ১৮২৯ সালের ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন৷ প্রথম কিছুদিন বাবার হাত ধরেই কলেজে যেতেন৷ তারপর একা যেতে লাগলেন৷ রোজ রাতে বাবার কাছে পড়া দিতে হত৷ বাবা না ফেরা পর্যন্ত ঘুমানোর উপায় নেই৷ কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়লে বাবা এসে বেশ মারধর করতেন৷ মারের ভয়ে চোখে সর্ষের তেল দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র জেগে থাকার চেষ্টা করতেন৷ একদিন মার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেলেন সংস্কৃত কলেজের কেরানি রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি৷ রামধন তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে, সঙ্গে করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যান৷ নিজে ভাল করে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি ঠাকুরদাস৷ তাই পুত্রকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে চান৷

ভাল করে লেখাপড়া শেখার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রেরও যত্নের অন্ত ছিল না৷ প্রায়ই বাবাকে বলতেন– বাবা, আমি রাত দশটার সময় খেয়ে উঠে শুয়ে পড়ব, রাত বারোটা বাজলে আপনি আমায় তুলে দেবেন৷ নয়ত আমার পড়া হবে না৷

খেয়ে উঠে বাবা জেগে বসে থাকতেন, আরমানি গির্জার ঘন্টা শুনে ঈশ্বরকে জাগিয়ে দিতেন৷ ঈশ্বর সারারাত পড়তেন৷ পরিশ্রমের ফলও পেলেন৷ ১৮৩১–এর মার্চ মাসের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ৫ টাকা করে বৃত্তি পান ঈশ্বরচন্দ্র৷ সে সময়ের ৫ টাকা এখনকার পাঁচশো টাকার সমান৷ এরপরে মাত্র ১ বছর প্রথম হতে পারেননি৷ সেটা তাঁর তোতলামির জন্য৷ তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে তিনি ‘তোতলা’ হয়ে যেতেন৷ সেবারে ঈশ্বরচন্দ্র তাড়াতাড়ি এবং পরিষ্কার উত্তর দিতে না পারায় সাহেব পরীক্ষক তাঁকে প্রথম করেননি৷ এই একটি বছর ছাড়া প্রতি বছরই তিনি প্রথম হয়েছেন৷

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন ১৩ বছর, তখন পরের ভাই দীনবন্ধুকে কলকাতার বাসায় আনা হয়৷ সংসারে কঠোর দারিদ্র্য৷ পিতার ১০ টাকা বেতনে বীরসিংহের ও কলকাতার বাসার খরচ সবই চালাতে হয়৷ সারাদিন পেট ভরে ভাত জুটত না৷ কখনও বা শুধু নুনভাত খেয়ে কাটাতে হত৷ এত দরিদ্র পরিবারে শুধু লেখা পড়া করলে চলে না৷ ঈশ্বরের লেখাপড়া ছাড়াও অনেক কাজ৷ সকলাবেলা গঙ্গাস্নান সেরে আসবার পথে বাজার করে আনতে হয়৷ মশলা বাটা, মাছ তরকারি কোটা, তারপর রান্না করা সবই করতে হয় তাঁকে৷ সকলের খাওয়া দাওয়ার পর থালা–বাসন মেজে রান্নাঘর পরিষ্কার করে তারপর কলেজে যাওয়া, অনেকদিন আলো জ্বালার পয়সা থাকত না৷ তাই রান্না করতে করতে উনুনের আলোতে, কখনও বা রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোতে পড়া মুখস্থ করতেন ঈশ্বরচন্দ্র৷ কলেজে যাওয়ার পথে চলতে চলতেও পাঠ মুখস্থ চলত৷ এত অধ্যাবসায়, এত সাধনা না থাকলে প্রতি বছর কলেজে বৃত্তি পাওয়া সম্ভব হত না৷ এত দারিদ্রের মধ্যেও পুত্রের বৃত্তির টাকা সংসার খরচের কাজে লাগাতেন না ঠাকুরদাস৷ বাবার কথামতো সে টাকায় কিছু বই কিনতেন ঈশ্বরচন্দ্র৷ এছাড়া খরচ তাঁর অনেক৷

জলখাবারের সময় গরিব ছেলেদের ডেকে তিনি জলখাবার দিতেন৷ কারও ছেঁড়া কাপড় দেখলে নিজের কাছে পয়সা না থাকলেও কারও কাছে ধার করে কাপড় কিনে দিতেন৷ বাসায় কেউ এলে তখনই জলখাবার খেতে দিতেন৷ ওইটুকু বয়সেই কারও অসুখ হয়েছে শুনলেই তক্ষুণি ছুটে গিয়ে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন৷ যে কোনও ছোঁয়াচে রোগীরও সেবা করতেন হাসিমুখে, বিনা দ্বিধায় তার মলমূত্রও পরিষ্কার করে দিতেন৷ কলকাতা থেকে যখন দেশে আসতেন, সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতেন৷ তাঁর এই স্বভাবের জন্য দেশের লোকেরা ওইটুকু ছেলেকেই ‘দয়াময়’ বলে ডাকতেন৷

ওইটুকু বয়সেই সংস্কৃতে কথা বলতে পারতেন, অনুষ্ঠানে সংস্কৃত কবিতা রচনা করে দিতেন৷ তার ভাষা এত সুন্দর যে সবাই অবাক হয়ে যেত৷ মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি অলঙ্কার শ্রেণিতে প্রবেশ করেন৷ অলঙ্কারশাস্ত্র বড়ই কঠিন, এই শ্রেণিতে তিনিই ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট৷ এক সময় তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মধুসূদন বাচস্পতির বাসায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়তে যেতেন৷ একদিন সেই বাসায় তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এসেছেন৷ অল্পবয়স্ক বালক ঈশ্বরকে ‘সাহিত্যদর্পণ’ পড়তে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–‘এই বালক কি সাহিত্যদর্পণ বুঝতে পারে?’

বাচস্পতি বললেন–‘কী রকম শিখেছে জিজ্ঞেস করে দেখুন’৷

ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যদর্পণের একটি অংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর মুখে সেই অংশের সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলেছিলেন–‘এত ছোটছেলের মুখে সাহিত্যদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা আমি শুনিনি৷ এই বালক বড় হলে বাংলাদেশের একজন অদ্বিতীয় লোক হবে’৷

গর্বের সঙ্গে তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেন–‘আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে থাকি’’৷

১৮৩৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জজ পণ্ডিতের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন৷ কিন্তু হিন্দু আইন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার কাজ তিনি করতে আগ্রহী হননি৷

মাত্র ২১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে পাশ করলেন৷ ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলে সংস্কৃত কলেজ থেকে সেই কৃতী ছাত্রকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেওয়া হত৷ ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেওয়া হল৷ (চলবে)